La música de H.P. Lovecraft

Lo que pretende Lovecraft con su literatura es negociar con el abismo. Pero el abismo siempre gana.

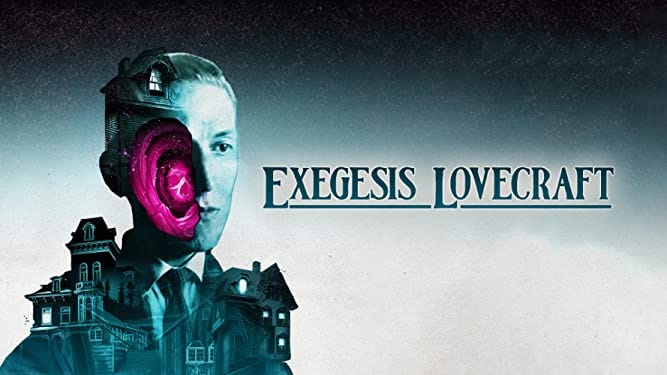

Aunque el término exégesis se aplica igualmente al análisis de un texto científico, legal, literario o religioso, parece claro que el documentalista Qais Pasha se acerca a la figura y la obra de Lovecraft con la cauta veneración de quien se arriesga a interpretar unos textos sagrados. En línea con el subjetivismo que inunda por igual la ficción y la no ficción en nuestro momento cultural, Pasha no pretende un análisis objetivo del autor de Providence ni de su obra, sino que aplica explícitamente el filtro de su experiencia personal, sus recuerdos y su sensibilidad, en una búsqueda de significado que no parece tan destinada a comprender al individuo racista Lovecraft como a indultarse a sí mismo por la devoción que todavía siente hacia su obra.

De origen paquistaní y afincado en Canadá, Pasha sabe bien que en los cuentos de Lovecraft no caben protagonistas de ningún color de piel distinto del blanco, gentes como las que el propio autor conoció durante su breve estancia en Nueva York y a las que dedicaba epítetos deshumanizantes tanto en sus cartas personales como en sus ficciones. Y sin embargo, nos confiesa Pasha, hay algo en los protagonistas de Lovecraft —invariablemente varones occidentales cultivados— que siempre le ha resultado cercano y reconocible, quizá porque la experiencia de lo numinoso nos iguala radicalmente a todos en nuestra insignificancia.

No deja de ser paradójico que unos quieran condenar a Lovecraft por la mediocridad intelectual de caer en los prejuicios raciales de su época mientras otros lo admiran por dedicar su genio a la proclamación de una suerte de nihilismo cósmico, según el cual toda existencia humana es despreciable, no hay un sentido al alcance de nuestra mente y los padecimientos o la felicidad del individuo son completamente irrelevantes para el cosmos.

Esa funesta luz

Houellebecq dice con acierto que Lovecraft no tenía ningún interés en la condición humana, por eso sus protagonistas carecen de auténtica psicología y se reducen a ojos, oído, tacto, olfato y gusto. Su misión es percibir y trasladar percepciones al lector. Pero no cometamos el error de olvidar lo más importante. Tal vez se trate de individuos desconectados de las pasiones de la vida mundana —ni amor, ni sexo, ni dinero, ni venganza, ni familia aparecen prácticamente en sus cuentos—, pero a todos los mueve un deseo de conocimiento, una curiosidad tan poderosa que podría arrastrarlos hasta la muerte o la locura. Y no buscan cualquier clase de conocimiento; buscan un conocimiento oculto. Buscan el contacto con lo numinoso y lo sublime. Buscan relacionarse a un nivel no tanto intelectual como sensorial o incluso espiritual con la oscuridad. ¿Y qué es la oscuridad, qué es lo oculto? Es aquello que, por definición, escapa a la razón humana o nos ha sido intencionadamente vedado. Como deja claro el célebre primer párrafo de La llamada de Cthulhu, se trata de una búsqueda condenada a la desesperación:

No hay en el mundo fortuna mayor, creo, que la incapacidad de la mente humana para relacionar entre sí todo lo que hay en ella. Vivimos en una isla de plácida ignorancia, rodeados por los negros mares de lo infinito, y no es nuestro destino emprender largos viajes. Las ciencias, que siguen sus caminos propios, no han causado mucho daño hasta ahora; pero algún día la unión de esos disociados conocimientos nos abrirá a la realidad, y a la endeble posición que en ella ocupamos, perspectivas tan terribles que enloqueceremos ante la revelación, o huiremos de esa funesta luz, refugiándonos en la seguridad y la paz de una nueva edad de las tinieblas.

Pero sucede que sí es nuestro destino emprender largos viajes de conocimiento, y la mente humana se verá siempre atraída por la funesta luz del misterio del mismo modo que las polillas son atraídas por la llama letal. Me atrevería a decir que la mente humana necesita de la existencia de zonas ocultas, protegidas de la razón por una coraza de misterio y en consecuencia convertidas en sagradas, objeto de nuestra fascinación y nuestro temor: he ahí el mysterium tremendum y el mysterium fascinans de Rudolf Otto.

Lovecraft se declaraba ateo, y no tenemos más remedio que creerle a pesar de que toda su obra es una proclamación a gritos del anhelo de transcendencia y de que se le reconoce mundialmente por su icónico panteón de dioses alrededor del nombre de Cthulhu. Se trata de dioses exteriores e indiferentes a lo humano, pero que no viven completamente retirados en un illud tempus mitológico, sino que se asoman de vez en cuando para vigilarnos, para acecharnos y para reírse de nuestras asustadas plegarias.

La tesis de que los dioses/monstruos de Lovecraft no son sobrenaturales me parece poco seria. ¿No son sobrenaturales, pero habitan en dimensiones ignotas, se rigen por leyes físicas distintas a las nuestras y quedan fuera del alcance de nuestras percepciones? ¿No viene a ser esto una definición casi perfecta de lo que significa sobrenatural?

Dice Rafael Llopis:

Los Mitos de Cthulhu [...] constituyen en realidad una religión. Se trata, por supuesto, de una religión puramente estética, de una religión inventada y sabida falsa desde un principio, pero que satisfacía su anhelo de lo sagrado y lo terrible. Acaso de haber nacido en otros siglos Lovecraft habría sido un gran profeta, un gran místico o el fundador de una nueva religión.

Y Llopis no andaba del todo desencaminado, a juzgar por el modo en que cierta vanguardia filosófica se ha volcado en hacer una exégesis cuasi-profética de sus textos. Podemos llevar el cosmicismo lovecraftiano hasta donde queramos —soy el primero en disfrutar de esta clase de especulaciones—, pero las facultades de filosofía no son el terreno donde el malaventurado Howard aspiraba a tener un lugar de honor o al menos de cierto reconocimiento cada vez que se inclinaba sobre sus cuadernos con una pluma.

Porque ante todo Lovecraft fue —y podemos pregonarlo sin vacilación— un extraordinario escritor de ficción, un autor dotado de una originalidad y un talento sin parangón a la hora de crear atmósferas y visiones ominosas.

Erich Zann

Quizá por su afición a la astronomía, un tropo recurrente en la ficción de Lovecraft son las buhardillas y las ventanas que se asoman sobre los límites de la civilización; accesos recónditos a la oscuridad más absoluta, donde las luces artificiales de los humanos se extinguen y así permiten atisbar las luces profundas del espacio.

La música de Erich Zann es uno de sus relatos más breves y sugerentes. Escrito en 1921, y por tanto anterior a los textos del ciclo de Cthulhu, nos presenta ya los primeros atisbos de agencia sobrenatural y criaturas aleteantes en la densidad de la noche. En su documental, Qais Pasha tiene el acierto de comparar al propio Lovecraft con el violinista viejo y mudo del cuento, quien cada noche toca indescriptibles melodías para apaciguar a los demonios que se agitan al otro lado de las cortinas. Los lectores, por nuestra parte, adoptamos los cinco sentidos del protagonista, un joven estudiante sin nombre en una ciudad francesa sin nombre, que solo puede permitirse una habitación en un barrio decrépito de la periferia, siempre envuelto en humo de fábricas y habitado únicamente por viejos. Con el mismo embeleso que el estudiante, tan pronto como escuchamos los primeros compases nos arriesgamos a subir las escaleras y pegar nuestros oídos a la puerta...

En el angosto descansillo, al otro lado de la puerta trancada y con la cerradura ocluida, escuchaba a menudo sonidos que me llenaban de un miedo indefinible... miedo a nebulosos prodigios y misterios acechantes. No es que tales sonidos fuesen espantosos, pues no lo eran, pero sus vibraciones sugerían cosas que no eran de este mundo y, a intervalos, asumían una cualidad sinfónica que a duras penas podía creer el producto de un sólo músico. No había duda, Erich Zann era un genio de una fuerza salvaje.

El verdadero estremecimiento llega cuando el protagonista escucha un sonido que proviene del exterior, «una nota musical extraordinariamente baja e infinitamente lejana», que apremia al violinista a tocar todavía con mayor frenesí. Lo que se está produciendo, comprendemos, es una suerte de comunicación entre el hombre y las criaturas agazapadas en la negrura. (Se me ocurre que tal vez se trate de una primera manifestación de Azathoth, el caos primigenio y origen de toda la creación lovecraftiana, un dios ciego e idiota que pasa la eternidad bailando al son de flautas malditas).

Al igual que el violinista Zann con su música, lo que pretende Lovecraft con su literatura es amansar a los demonios. Negociar con el abismo. Pero el abismo siempre gana. Así lo comprueban, una y otra vez, el violinista de este cuento y tantos otros personajes de la ficción de horror cósmico. Nos hallamos en las antípodas de los Encuentros en la tercera fase de Spielberg, aquella versión optimista de la comunicación musical con el Otro. Porque, en realidad, lo que más aterroriza a Lovecraft es la sospecha de que no hay ningún Otro, solo una nada infinita que nos devuelve nuestros gritos desesperados como un eco.

El Howard niño que comenzó a mirar por la ventana más alta de su casa con su telescopio nuevo descubrió en la vastedad del espacio un universo magnífico, infinito, tan bello como completamente ajeno a las patéticas miserias del ser humano. Y a partir de entonces, quizá, dedicó su vida a lidiar con la horrible sensación de desamparo y vértigo que aquella revelación le produjo.

¿Cancelado?

En cierta ocasión escuché a Javier Calvo decir que Lovecraft se ha librado hasta ahora de la cancelación fundamentalmente porque se le considera un autor inofensivo, en el sentido de irrelevante dentro del canon cultural. Se tiene por un autor de frikis, un divertimento macabro sin verdadera importancia. Por desgracia, según ese razonamiento, cuanto más logremos fortalecer el prestigio literario de Lovecraft más cerca estará de ser visto como peligroso y consecuentemente cancelado.

Uno de los argumentos más débiles que se presentan en el documental para permitirnos el disfrute de la obra de Lovecraft es que podemos hacer la vista gorda con su ideología por el simple hecho de que está muerto (a diferencia de otros como —redoble de tambor, ¿quién no podía faltar en este debate?— la herética J.K. Rowling, que tiene la indelicadeza de continuar entre los vivos). En mi opinión, la separación entre la obra y el autor es una premisa que tenemos la obligación de aceptar o rechazar independientemente del estado de salud del sujeto, si está vivo, muerto o congelado en carbonita. (Además, ya sabemos que con el paso de extraños eones...).

Existe también la idea de que es legítimo disfrutar a Lovecraft porque sus derechos de propiedad intelectual han caducado y su obra pertenece al dominio público, es decir, se ha «democratizado». Me parece otra falacia. Los derechos originales pueden haber caducado pero cada nuevo producto que se basa en la obra de Lovecraft genera una nueva propiedad de derechos y un beneficio económico, gran parte de cuyo mérito se debe al nombre y al talento imaginador de Lovecraft. Porque el mérito no caduca, y la autoría de esos textos corresponderá eternamente a Lovecraft.

Se nos explica, entonces, que la tranquilidad de conciencia proviene de que el autor malvado ya no se beneficiará pecuniariamente de nuestro consumo. De aquí se deriva de forma natural que la piratería es una estrategia alternativa perfectamente lícita en el caso de los autores vivos. Así, ya podemos leer los libros de Harry Potter y conservar inmaculada nuestra moral siempre que sean pirateados. ¿Cabe imaginar una coartada ética más deshonesta?

El documental Exegesis Lovecraft nos hace partícipes de la relación de amistad que Pasha entabla con el reputado escritor y biógrafo S. T. Joshi, de origen indio, a pesar de que este mantiene una postura mucho menos dubitativa respecto a la polémica racial; Joshi asume la complejidad y los claroscuros del autor, pero nunca ha necesitado defensas ni descargos para admirar su obra, hasta el punto de haber dedicado la vida entera a su estudio y su difusión.

En lo que se refiere al rendimiento económico de su propia obra, por cierto, Lovecraft vuelve a parecerse patéticamente al violinista mudo Erich Zann, quien se muestra dispuesto a pagar al estudiante para que se instale en otra habitación más alejada y así ambos dejen de molestarse mutuamente. Lovecraft no llegó a semejante extremo, pero por lo que sabemos a través de sus cartas tenía cierta tendencia al autoboicot y a poner dificultades en el camino editorial de sus propios escritos.

Lovecraft es el violinista Erich Zann, es el estudiante atemorizado y es también la criatura que responde desde el otro lado de la ventana. Porque los espantos de estas historias no son exteriores, finalmente, sino que habitan en el subsuelo de su propia alma atribulada. El horror de Lovecraft, nos dice Llopis, «deriva del juego dialéctico entre la fascinación que en él ejercía el caos de la subconsciencia prehumana y su propio terror racionalista a la regresión de la mente, a la pérdida del control consciente de sus pensamientos y actos». (Y deriva también, sin duda, de toda una serie de complejos y tormentos íntimos que no tenemos modo de conocer ni derecho de juzgar).

Para muchos, Lovecraft se ha convertido en nuestro mejor dealer de horror y nihilismo cósmico. Una droga adictiva y destructiva como pocas. ¿De verdad vamos a reprocharle a nuestro camello que no sea un ciudadano ejemplar, mientras le seguimos pidiendo nuestra dosis de la sustancia más tóxica del universo?

No todo es derrota y sinsentido en las historias de Lovecraft, sin embargo. La razón por la que sentimos la proximidad de lo sublime al leerlas —incluso si lo sublime está camuflado bajo una piel escamosa y hedionda— es que el autor supo transformar las estructuras clásicas del cuento de terror y dotarlas de una nueva disposición, un efecto y una dirección completamente distintos, convirtiendo su lectura en una experiencia insólita. Literatura de lo extraño, weird fiction, horror cósmico. En verdad hace falta un autor de una fuerza salvaje para poder crear algo así, incluso si la llama de su inspiración ya venía prendida por otros genios como Dunsany o Machen.

Más allá de filosofías pesimistas y religiones cósmicas, Lovecraft fue por encima de todo un contador de historias. Y por muy inhumanas, caóticas y tentaculares que sean las entidades que se deslizan por sus páginas, y por muy trágicas las peripecias de sus impotentes protagonistas, lo que hace el autor en cada narración es guiarnos a través de las geometrías no euclidianas del mundo de las sombras en busca de un sentido. Un sentido que quizá no se encuentre más que en la propia búsqueda, en el reconocimiento de que sí somos seres destinados a emprender largos viajes. Y entretanto, el sobrecogimiento de la aventura, la música que anima estos relatos se nos antojan suficiente recompensa si nos permiten bailar durante un rato con nuestros dioses abisales y salir indemnes.

Porque toda ficción es providencial, como dije en mi primera entrada del blog, y eso incluye también la ficción de H. P. Lovecraft. A fin de cuentas, ¿cuál es la frase que los fans rescataron de una de sus cartas para que figurase como epitafio en su lápida? (permitidme la licencia): «Yo soy la Providencia».

![ficción[oscura]](https://substackcdn.com/image/fetch/$s_!a9nh!,w_80,h_80,c_fill,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep,g_auto/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F82b2865b-a1ba-48c3-b123-aabb464688b5_355x355.png)

![ficción[oscura]](https://substackcdn.com/image/fetch/$s_!a9nh!,w_36,h_36,c_fill,f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep,g_auto/https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F82b2865b-a1ba-48c3-b123-aabb464688b5_355x355.png)